※ 本ページには楽天市場のプロモーションが含まれています。

「肩が上がらない」「夜寝ているときにズキズキと痛む」、40代から60代の方に多いこの状態、いわゆる「五十肩」は、多くの方が一度は耳にしたことがあると思います。

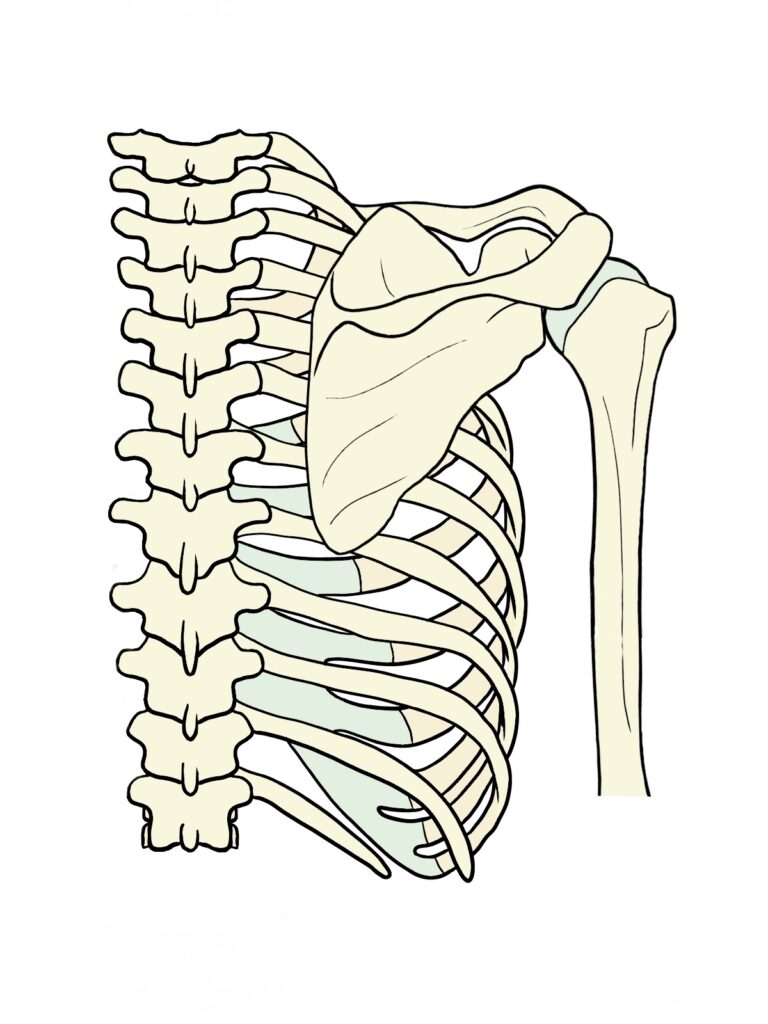

五十肩は正式には「肩関節周囲炎」と呼ばれる状態で、肩の関節や周囲の組織が炎症を起こし、痛みと動きの制限が現れます。

発症すると日常生活に支障をきたすことも多く、「服を着替えるのがつらい」「頭を洗うのが大変」「洗濯物を干せない」といった声を多く聞きます。

今回のブログでは、五十肩についての基本的な説明を行いながら、なりやすい人の特徴と予防法を分かりやすくご紹介していきます。

五十肩とは?

五十肩は、医学的には「肩関節周囲炎」と呼ばれ、肩の関節やその周囲の組織に炎症が起こることで痛みや可動域制限が生じる状態を指します。

特徴的なのは、明確な外傷や原因がなくても突然発現することが多い点です。

特に40代後半から60代にかけて多くみられ、加齢による関節や腱、靭帯の変化と深い関係があります。

五十肩の代表的な症状

五十肩にはいくつかの典型的な症状があり、生活の中で強く意識されやすいものとして次のような特徴が挙げられます。

1 肩の強い痛み

特に夜間にズキズキと痛みが強まることが多く、眠れない、寝返りを打つたびに目が覚めるといった訴えがよく聞かれます。

この「夜間痛」は五十肩の特徴のひとつで、安静時にも痛むため精神的なストレスにつながりやすいです。

2 動かしにくさ(可動域制限)

日常生活の中で肩を動かそうとしたときに制限が強く現れます。

特に腕を外側や後ろに回す動作は困難になりやすく、着替えや家事の動作がつらく感じられることが多いです。

3 経過が長い

五十肩は自然に治っていくケースもありますが、完全に回復するまでに半年から1年以上かかることも珍しくありません。

痛みの強い時期が過ぎても「肩が固まって動かない」という状態が残ることがあります。

原因

はっきりとした原因は不明ですが、加齢による柔軟性の低下、血流の悪化、運動不足や姿勢の乱れなどの複数の要因が関係していると考えられています。

五十肩になりやすい人の特徴

では、五十肩になりやすい人にはどのような共通点があるのでしょうか。

その傾向を整理してみます。

1 40~60代の中高年層

「五十肩」という名前の通り、年齢的な影響は大きな要素です。

この年代では、肩関節を包む関節包や腱が徐々に硬くなり、炎症や癒着が起こりやすくなります。

2 デスクワークや同じ姿勢が多い人

長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用など、前かがみで肩を動かさない生活習慣は要注意です。

肩関節は「動かしてこそ健康を保てる」関節です。

動かさないことで血流が悪くなり、関節の柔軟性も失われやすくなります。

3 運動不足の人

肩だけでなく全身の柔軟性が低下している人も五十肩のリスクが高まります。

運動習慣がないと筋肉や関節の動きが硬くなり、急に肩を使ったときに炎症を起こしやすくなります。

4 姿勢が悪い人

背中が丸くなり、肩が前に入った姿勢(巻き肩)は肩関節の動きを制限します。

この状態が続くと肩の前側に負担がかかりやすく、炎症が起きやすいです。

5 片側の肩に負担が集中する習慣のある人

利き手側だけで荷物を持つ、片方の肩ばかりにバッグをかけるといった習慣は、関節の使い方に偏りを生み、炎症の原因になります。

五十肩の予防法

「年齢のせいだから仕方がない」と思われがちですが、生活習慣を工夫することで五十肩を予防したり、状態を軽くできる可能性はあります。

1 肩甲骨を意識して動かす

「腕は肩からではなく、肩甲骨から始まっている」という意識を持ちましょう。

肩甲骨を意識することで、肩の動きがスムーズになり、肩関節全体の負担をやわらげることができます。

肩関節の老化や炎症を防ぐ効果が期待できます。

2 姿勢を整える

・デスクワーク中は30分に一度は立ち上がる。

・パソコンのモニターの高さを上げる

・胸を開くように意識して座る

姿勢を正すだけでも、肩関節にかかる負担が軽減されます。

以下のようなスタンドを使うと、ノートパソコンでもモニターの高さを上げることができます。

【楽天1位】 ノートパソコンスタンド PCスタンド 10段階調節 7段階 2重 コンパクト ポータブル 専用カバー付 パソコンスタンド 折りたたみ式 アルミ 改良版 ホルダー pcスタンド テレワーク アルミ 角度調節

3 適度な運動を習慣にする

ウォーキングやランニング、軽い筋トレなど、全身を動かす習慣は血流改善に有効です。

特に肩甲骨まわりの柔軟性を保つ運動は五十肩の予防に直結します。

4 冷えの対策をする

肩まわりの血流を良くするためには、冷やさないことも重要です。

お風呂ではしっかりと肩まで浸かって温まる、夏は冷房の風が直接当たらないようにするなど、日常の工夫が予防につながります。

5 片側だけに負担をかけない

片側だけの肩を頻繁に使う習慣は、肩だけでなく、身体全体のバランスを崩して、五十肩以外にも様々な不調につながる可能性があります。荷物を持つときは両手で分散したり、交互に持ち替えるといった工夫をして、バランスよく肩を使いましょう。

まとめ

五十肩はだれでもなりうる肩のトラブルですが、特に 40〜60代・運動不足・猫背や巻き肩の方 は注意が必要です。

しかし、普段から肩甲骨を意識して肩を動かし、正しい姿勢を意識することで予防できる可能性も高まります。

「年齢のせいだから仕方ない」と思わず、日常のちょっとした習慣を見直すことが、1番の予防になります。

肩の健康は、日々の生活の質に直結します。

ぜひ今日から意識して、五十肩知らずの快適な毎日を目指してみてください。